文化是一个国家、一个民族的灵魂。今年3月,习近平总书记在贵州考察时强调,贵州历史底蕴深厚,红色文化丰富,民族文化多姿多彩,要利用这一优势,增强文化自信、化风育人,助推经济社会发展。

近年来,息烽深入学习贯彻习近平文化思想,认真落实党中央、省委和市委关于文化工作的决策部署,聚焦资源优势,持续深入推进文化建设,以红色文化铸魂、历史文化固本、民族文化聚力、群众文化惠民,着力构建现代化文化表达体系,以文化赋能经济社会发展,先进文化引领力、文化遗产传承力、文化品牌影响力、文化产业竞争力、文化服务供给力持续向好,“爽爽贵阳·红色息烽”品牌已成为一张亮丽的文化名片。

做精红色文化:深耕沃土 赓续红色血脉

红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富,一定要用心用情用力保护好、管理好、运用好。

红色教育剧目《忠魂曲——石榴花开再相逢》演出现场

走进息烽集中营革命历史纪念馆,《忠魂曲——石榴花开再相逢》正在上演,这场感人至深的沉浸式红色教育剧目用50余名演职人员的规模、一个半小时的时间,展现了8个历史场景,以独特的艺术形式带领观众穿越时空,身临其境地感受革命先烈的斗争历程。

今年以来,息烽集中营革命历史纪念馆精心推出沉浸式红色教育剧目《忠魂曲——待到石榴花开时》《忠魂曲——石榴花开灿烂时》《忠魂曲——石榴花开再相逢》“三部曲”,通过独特的艺术表现形式,让红色文化更加深入人心,成为息烽深耕红色文化,打造红色文化保护传承利用样板区的一个缩影。

息烽红色底蕴深厚,拥有中央红军南渡乌江过境息烽六天五夜、抗战时期息烽集中营狱中斗争、社会主义建设时期堡子“半边天”文化等23处珍贵红色资源。为守护这些精神地标,息烽坚持“应保尽保”,实施10余个保护修缮、改陈布展及科技赋能项目,有效提升了红色资源的保存状态与展陈体验。同时,息烽注重红色历史的深度挖掘与研究,先后形成《红色印迹》《中央红军过息烽》《烽火不息》等系列出版物,并完成《中央红军长征南渡乌江历史研究》《堡子半边天文化解析》等重要课题,为红色文化传承提供了坚实的学术支撑。

在红色文艺创作领域,息烽同样成果丰硕。电视剧《烽火不息》《杨虎城将军的最后岁月》陆续开播,微电影《炼狱童心》荣获亚洲微电影最高奖“金海棠奖”,长篇报告文学《炼狱》、长篇历史小说《血献后土》相继出版,《息烽红》《七月榴花的故乡》等红色歌曲广为传唱,《忠魂曲》系列红色教育剧目接续上演,成为弘扬革命精神、凝聚奋进力量的重要载体。

息烽县2025年乡科级干部进修班、中青年干部培训班学员在市委党校息烽现场教学基地培训

依托中共贵阳市委党校息烽现场教学基地,息烽县整合县域红色文化资源,成功开发110个独具特色的党性教育课程,包括《乌江天险重飞渡》《传奇英雄钱壮飞》等20余个精品专题与现场教学课程,以及《息烽息烽》《我叫张露萍》等10余个创新“心学”微党课和情景教学项目。仅今年上半年,该基地已接待县内外干部培训班440批6.7万人次,学生研学团队71批3.6万人次。

做实历史文化:挖掘传承 创新守护根脉

历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。

文化是城市的灵魂,历史是文化的根基。息烽素有“川黔锁钥,黔中咽喉”之誉,积淀了从石器时代到“三线建设”时期的厚重历史,不同时期的丰富历史文化构建起息烽的形成史、成长史和发展史。

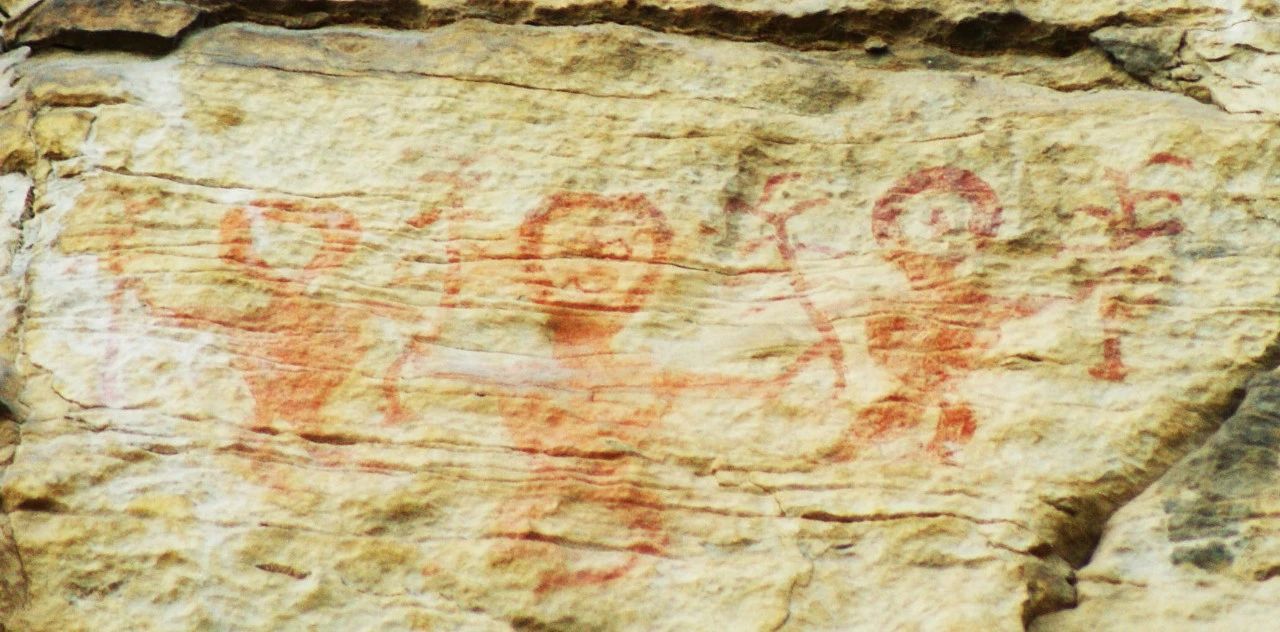

温泉三妹岩古岩画

近年来,息烽以“挖掘、传承、创新”为主线,系统推进历史文化保护与利用,多措并举让千年文脉在新时代焕发蓬勃生机。建立健全文物保护责任体系,出台《息烽县全面加强文物工作实施方案》,明确政府、部门、社会等各方责任,完成25处文物保护单位“四有”工作,设立保护标志38个,划定保护范围25处,对全国重点文物保护单位息烽集中营旧址实施“三防工程”。筑牢文物安全防线,县文物保护检查组年均出动检查人员100余人次,排查各类文物安全隐患。实施保护性工程,投入专项资金对市级文物保护单位鹿窝永乐五年盟誓碑等实施防风化保护;完成流长马鞍山红军临时指挥部旧址、西山底寨华氏四合院等重点文物修缮工程;实施息烽集中营旧址玄天洞危岩体加固保护工程,推进馆藏文物数字化保护项目,完成鹿窝红军烈士墓修缮。激活文物生命力,实施息烽集中营“猫洞”保护及环境整治工程,完成《烽火不息》展厅改陈布展;抢抓长征国家文化公园息烽乌江景区建设机遇,将马鞍山红军临时指挥部旧址纳入传承保护工程,建设中央红军南渡乌江纪念广场、长征体验健身步道等项目。讲好息烽历史故事,抓住贵阳市编撰《贵阳历史文化丛书》的契机,精心组织创作团队,启动编撰《息烽史话》,讲述息烽从何而来,息烽大地上发生的精彩历史,息烽如何书写时代精彩篇章。

鹿窝三友村毗庐寺神兽

“通过系统保护与创新利用,让珍贵的历史文化遗产在新时代绽放更加绚丽的光彩。”息烽县委宣传部有关负责人表示,将把历史文化与旅游发展、城市建设、乡村振兴紧密结合,守护历史文化根脉,让历史文化更好服务当下、启迪未来。

做优民族文化:保护利用 激活发展动能

老祖宗传下来的优秀传统文化,我们要继续攥在手里,与时俱进,让它发扬光大。

在息烽县青山苗族乡青山新华希望小学的课堂上,孩子们指尖翻飞,五彩丝线在绣布上勾勒出栩栩如生的花鸟图案。而不远处,青山民族中学的操场上,悠扬的芦笙旋律与青春的舞步交织,演绎着民族文化的勃勃生机。

青山民族中学学生练习芦笙舞

这是青山新华希望小学非遗苗绣班和青山民族中学芦笙队开展日常教学的一个场景。近年来,这两所学校学生作品及表演屡获省级一等奖、国家级表演金奖。

“通过校园播种传承薪火、系统保护筑牢根基、创新融合激活产业的‘三步走’策略,让民族文化不断‘活起来’‘火起来’。”息烽县民族宗教事务局局长周华介绍,近年来,息烽坚持民族文化保护与活化并重,一方面,系统推进民族语言、服饰、歌舞、节庆习俗的普查、记录与数字化建档,对濒危项目实施抢救性保护;另一方面,大力推动活态传承,在青山苗族乡推广非遗特色课程,培育新生力量,支持民族村寨发展特色旅游,让古老技艺与习俗在新时代焕发生机。

在青山苗族乡青山村,一座承载着深厚苗族文化底蕴的苗族文化传习所,让千年苗文化触手可及。该所建筑面积310平方米,内设6个主题展厅,收藏百年实物50余件、照片近100张,全景展现苗乡历史、服饰、歌舞、民俗等文化元素。年均开展传承教学活动40余场,吸引周边群众及游客超2万人次,成为青山苗族乡文旅融合与民族团结的重要窗口。

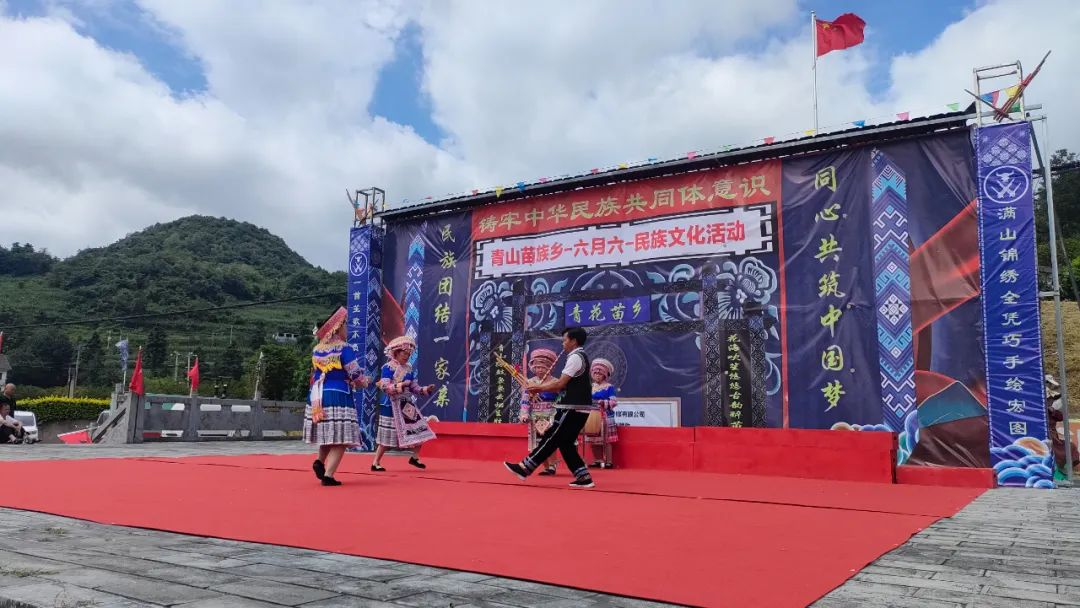

青山苗族乡举办“六月六”民族文化活动

“以深化研究、精准施策、协同发力系统推进民族文化保护传承与发展。”青山苗族乡有关负责人介绍,青山苗族乡将持续聚焦民族特色,打造“青山乡居”文旅品牌,推出“苗绣体验+民俗研学+乡村旅居”特色旅游线路,实现文化价值向经济价值转化。

做特群众文化:创新服务 激发全民参与

始终坚持文化建设着眼于人、落脚于人。着眼满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,提升文化服务和文化产品供给能力,增强人民群众文化获得感、幸福感。

息烽“百龙千鼓 万人闹新春”第十五届舞龙比赛展演活动盛大举行

春寒料峭的二月,息烽县城锣鼓震天,彩龙翻腾、雄狮腾跃,腰鼓欢腾、花灯流转。作为一道新春群众文体活动“大餐”,息烽县2025年“百龙千鼓万人闹新春”第十五届舞龙比赛展演活动盛大举行。活动虽已落幕数月,但那万人空巷、全民共欢的热烈场景,至今仍让市民津津乐道、回味无穷。

持续打造“百龙千鼓万人闹新春”节庆IP,这背后是息烽深耕群众文化沃土、创新服务模式的生动实践之一。

发展群众文化,根子在“群众”,灵魂在“特色”,生命力在“创新”。“将积极探索群众文化特色发展之路,让群众成为创造者、展示者和受益者。”息烽县文体广电旅游局有关负责人表示。

激发群众主体性,构建全域参与网络。息烽全面构建“文化馆+图书馆总分馆制”网络,在全县11个乡镇(街道)建成图书馆分馆、14个文化馆分馆,实现100%覆盖,彻底打通城乡文化资源壁垒。县图书馆实现全域通借通还,家门口的“文化客厅”让阅读触手可及,“15分钟品质文化圈”变为现实。县文化馆年均开设声乐、舞蹈、美术等免费培训200余场,惠及群众超3000人次。此外,特殊教育学校也被纳入服务体系,量身定制“送课进校”“送戏到社区”项目,确保文化阳光“一个都不能少”。

花灯《花花轿子》演出现场

与此同时,息烽大胆探索传统艺术的现代表达。经典花灯戏《花花轿子》融入现代民族舞语汇,年轻演员以创新编排点燃舞台。新创作的《乡村振兴号子》《感党恩》等作品,用乡音俚语唱响时代强音,让理论政策“飞入寻常百姓家”。

文化兴则国运兴,文化强则民族强。下一步,息烽将持续深入构建息烽现代化文化表达体系,以“爽爽贵阳·红色息烽”品牌为引领,推动文化建设出新出彩,为奋力开创息烽高质量发展新局面注入磅礴文化力量。

扫一扫在手机打开当前页面

主办单位:息烽县人民政府办公室 联系方式:0851-87721549 地址:息烽县永阳街道县府路27号2号楼

息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 ![]() 公安备案号 52012202006106

公安备案号 52012202006106

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码:5201220001